採用活動を実施している人事・採用担当者の中には「採用プロセスに時間がかかりすぎている。効率的な実施方法はないだろうか?」と悩んでいる方も多いでしょう。

また採用活動に莫大な時間や労力をかけたにも関わらず、離職率が高かったり内定者がスムーズに決まらなかったりと問題を抱えている企業も多いのではないでしょうか?

採用活動を効率よく、かつ欲しい人材を確実に採用する手段としては「構造化面接」の導入をおすすめします。そこで今回は、構造化面接の概要や実施の流れについて詳しく解説します。

この記事でわかること

- 構造化面接とは

- 構造化面接を実施するメリット

- 構造化面接を実施する流れ

- 構造化面接で実施する質問例

- 構造化面接の注意点

目次

構造化面接とは?【Googleも実施】

構造化面接とは、同じ職務に応募している採用候補者に対して事前に決めた質問内容・評価基準で実施する面接です。

Googleも導入しており、同じ尺度で比較することで公正かつスムーズな選考を可能とすることが大きなメリットです。

構造化面接を実施すべき採用企業の特徴

構造化面接を実施するべき採用企業は、

- 採用プロセスにかける時間を短縮したい

- 採用チームでよく意見が割れる

- 早期退職率が高い

などに該当する場合です。

採用担当者の意見が割れたり早期退職者が多くなったりするのは、採用における判断基準が曖昧なこともひとつの原因だといえます。

面接を構造化することで人事担当者間での意見も一致しやすくなり、スムーズな選考が可能です。

構造化面接を実施するメリット

構造化面接を実施するメリットは、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

【構造化面接を実施するメリット】

- 構造化面接のメリット1:一定の評価基準で採用候補者を評価できる

- 構造化面接のメリット2:採用業務の効率化につながる

- 構造化面接のメリット3:採用候補者の満足度が高い

順に解説していきます。

構造化面接のメリット1:一定の評価基準で採用候補者を評価できる

構造化面接の一番のメリットは、面接官が誰であっても同じ基準で候補者を評価できることです。

多くの採用候補者がいても、面接官や面接日によって評価がバラつかないため公平に選考できます。

構造化面接のメリット2:採用業務の効率化につながる

構造化面接は面接時間が短縮できたり結果を点数化しやすかったりと、採用業務の効率化を図ることが可能です。

採用業務の効率化は人事担当の人件費削減にも繋がり、採用企業全体へ良い影響を与えます。

構造化面接のメリット3:採用候補者の満足度が高い

構造化面接は、採用候補者にとっても満足度が高いことがわかっています。

構造化面接を受けて不採用となった採用候補者は、構造化面接を受けずに不採用となった採用候補者よりも満足度が35%高いのです。

このように採用企業だけでなく、採用候補者にもプラスの影響を与えています。

参考:Googlere:Work-ガイド:構造化面接を実施する

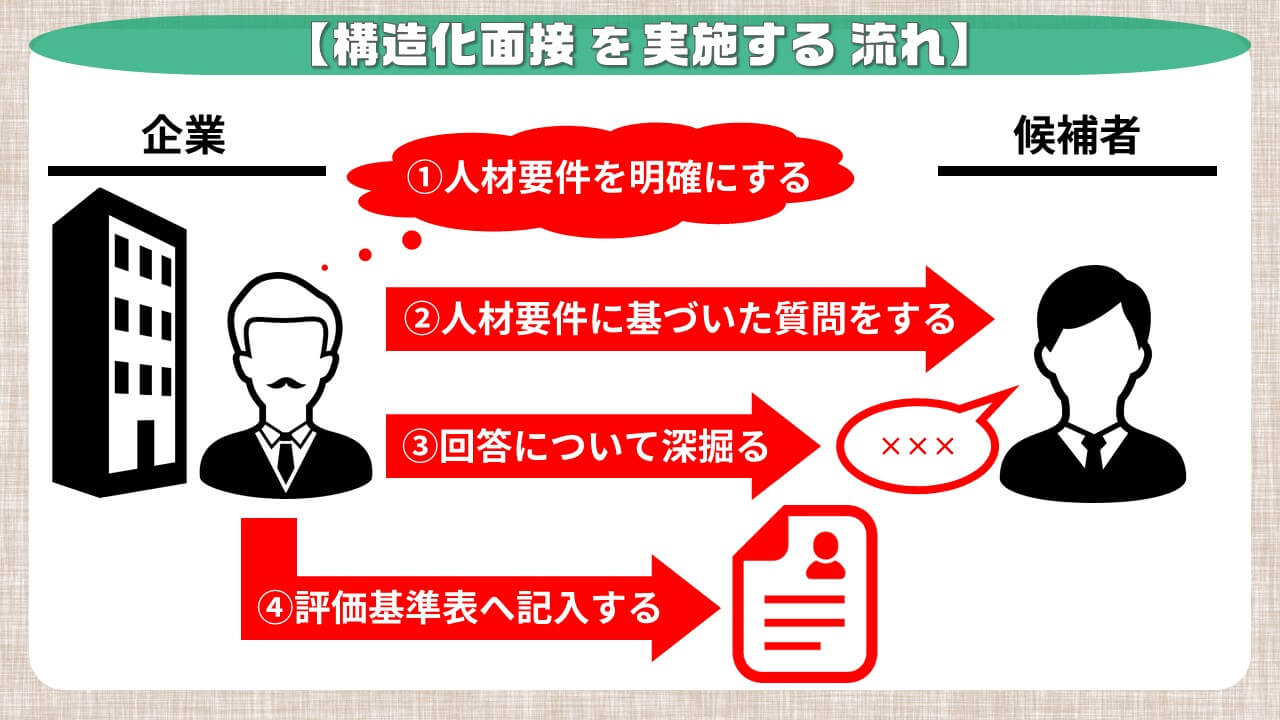

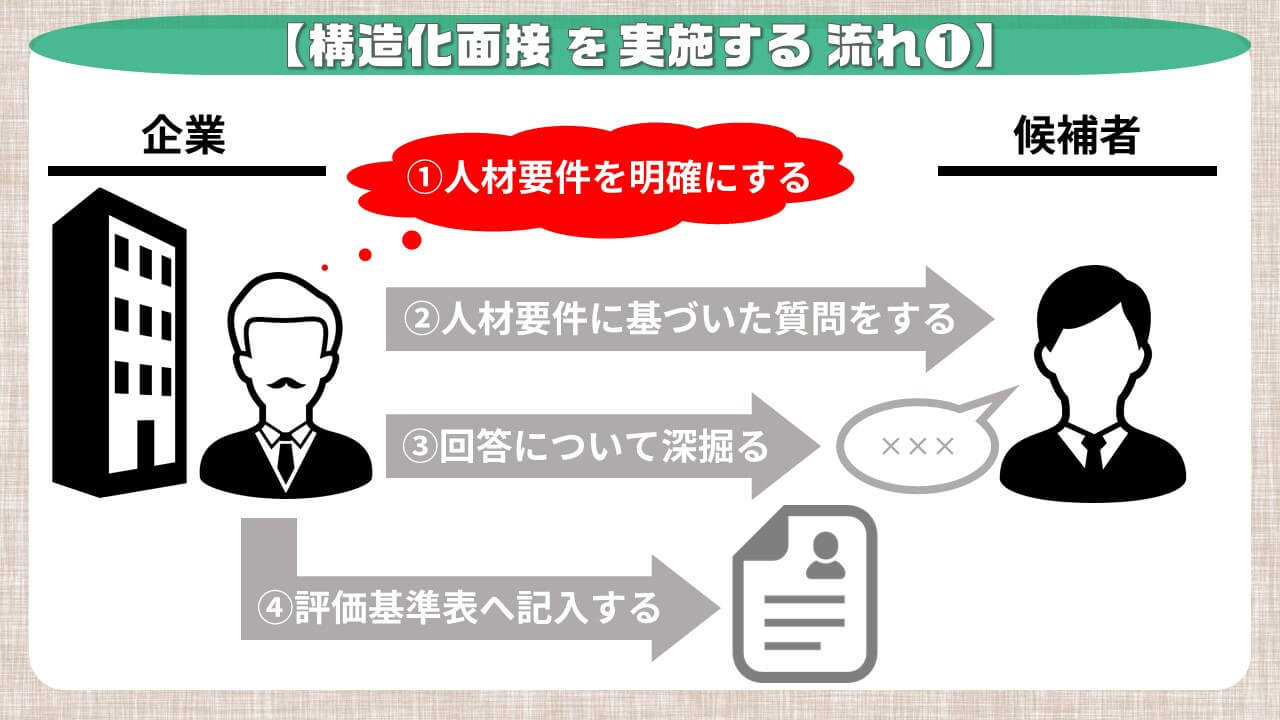

構造化面接を実施する流れ

構造化面接を実施する際の、大まかな流れをご紹介します。

構造化面接を実施する流れは以下のとおりです。

【構造化面接を実施する流れ】

- 構造化面接実施の流れ1:自社で採用する人材要件(評価項目・評価基準)を明確にする

- 構造化面接実施の流れ2:採用する人材要件を起点とした質問を実施する

- 構造化面接実施の流れ3:フォローアップの質問を実施する

- 構造化面接実施の流れ4:採用面接での評価をルーブリック(評価基準表)に記入する

順に解説していきます。

構造化面接実施の流れ1:自社で採用する人材要件(評価項目・評価基準)を明確にする

まずは「どのような人材が欲しいのか」を明確にしましょう。その条件をもとに、どんな点で評価するのかを具体的に設定します。

評価項目が決定したら、評価基準も細かく設定しましょう。この過程に力を入れるほど、構造化面接のメリットを活かせます。

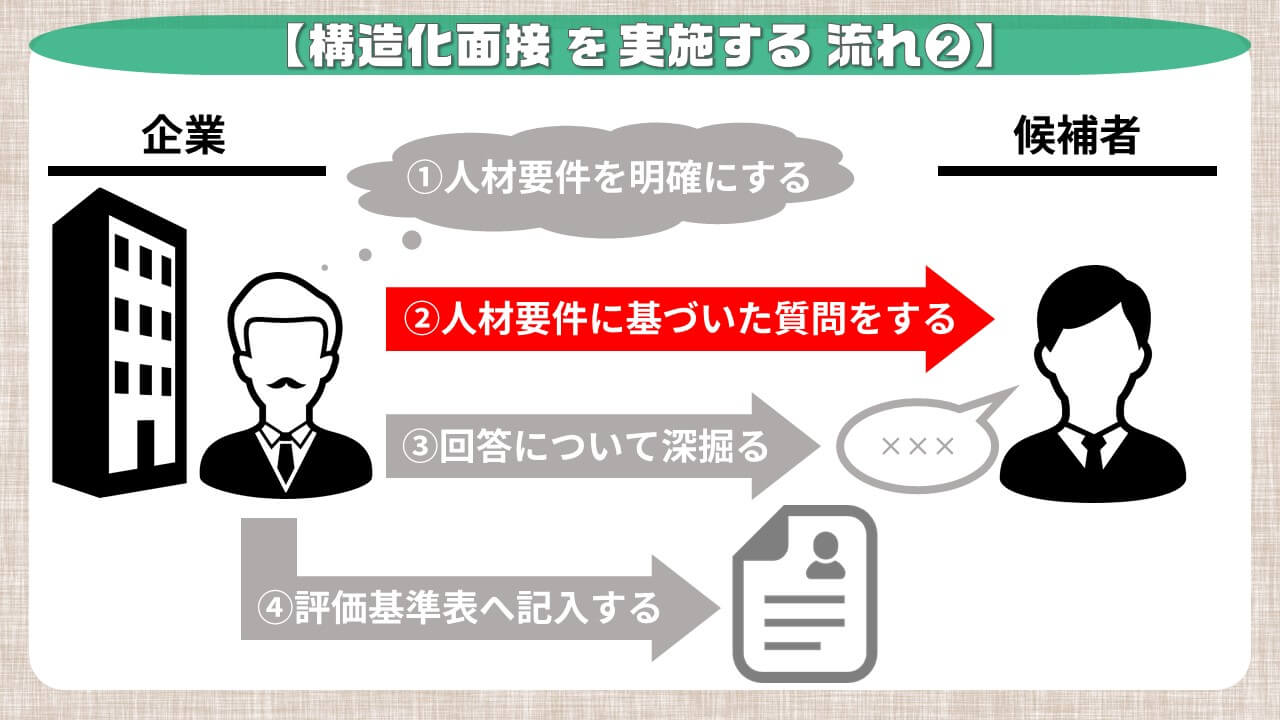

構造化面接実施の流れ2:採用する人材要件を起点とした質問を実施する

評価項目が決定したら、それに沿った質問内容を考えましょう。

例えば、「コミュニケーション能力に長けている人」を必要としている場合は、「前職で後輩のミスを指摘する際に気をつけていたことはありますか?」などと質問します。

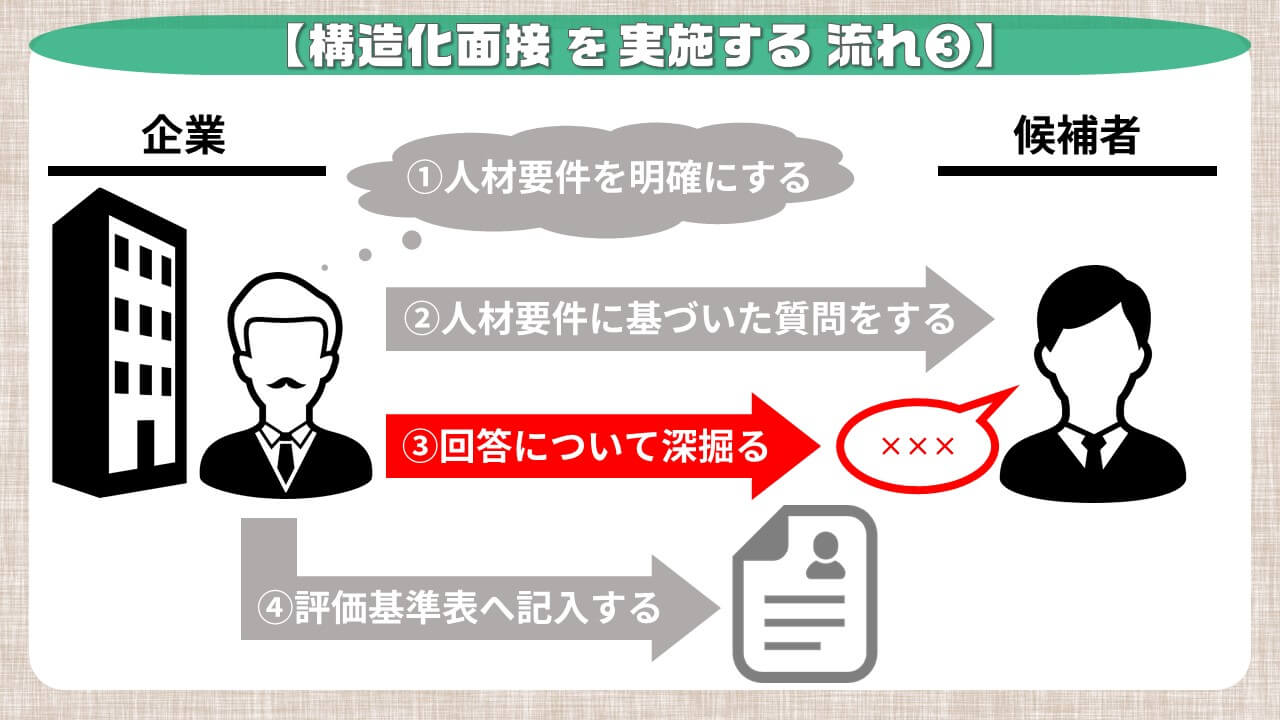

構造化面接実施の流れ3:フォローアップの質問を実施する

上記の質問に対してさらに深堀りができるように、同じ評価項目に対して複数の質問内容を準備しておくべきです。

先ほどの続きであれば、「そのあと後輩の働きぶりに変化はあったか」「注意した後のフォローはどのようなことを意識したか」などです。

ここでも、評価項目から外れた質問にならないように気を付けましょう。

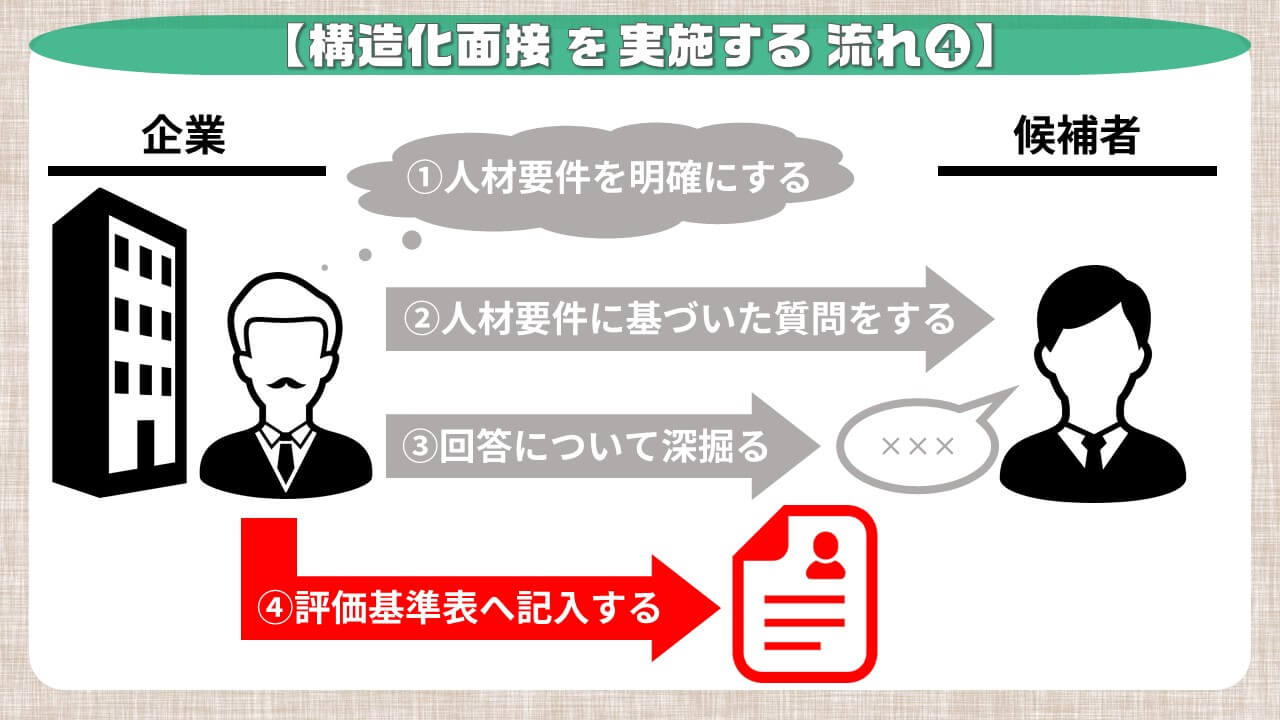

構造化面接実施の流れ4:採用面接での評価をルーブリック(評価基準表)に記入する

質問内容が決定したら、実際の面接で使用できる評価基準表を準備しておきましょう。

「非常に良い」「良い」「普通」「悪い」など段階に分けて評価できると、面接後にも見直しやすいです。

段階評価を使う場合は、評価基準も明確に決めておくとなおよいでしょう。

構造化面接で実施する質問例

前述したように、構造化面接の実施をスムーズに行うには質問内容が重要です。

ここでは、構造化面接で尋ねるべき質問例を「行動面接」と「状況面接」の2種類に分けて解説します。

構造化面接の質問1:過去の経験に基づく「行動面接」

まずは過去の経験に基づいた質問をする「行動面接」を実施しましょう。特に「STAR型」の質問は効果的です。STAR型の概要は、以下のとおりです。

【STAR型の質問】

過去の経験について、

- S(Situation) :そのときの状況について尋ねる

- T(Task):そのときの課題について尋ねる

- A(Action):どのような行動を取ったのかを尋ねる

- R(Result):どのような結果・成果を得られたのかを尋ねる

Situationではその経験において、「どんな役割や責任を持っていたか」や「どんな組織で取り組んだのか」など状況を質問します。

Taskでは、「どんな問題を抱えていたのか」「その時の目標は?」など達成するべきだった課題について質問します。

ActionではTaskに関して「どのように解決したのか」「どのような計画を立てどのように行動したのか」など実際の行動について質問します。

ResultではActionによって「どのような成果をもたらしたか」「達成したあとの周囲の評価は?」などを質問します。

このようにひとつの経験を掘り下げて質問すると、さまざまな側面から採用候補者の本質を知ることができます。

構造化面接の質問2:仮説に基づく「状況面接」

構造化面接では、状況面接の実施も有効的です。状況面接とは「もしこのような状況なら、あなたはどうしますか?」といった仮説に基づく質問をします。

状況面接もSTAR型に沿って実施すれば、過去の経験を活かし新たな課題に対してどのようにアプローチしていくのか詳しく知ることができます。

非構造化面接になりうる質問例

構造化面接の対義語として、「非構造化面接」という方法があります。ここでは非構造化面接について解説します。

非構造化面接とは

非構造化面接とは、細かなルールがなく自由に質問する面接方法です。

面接官によって質問内容に差が出るため、採用候補者同士の評価を比較しにくいことがデメリットだといえます。

また非構造化面接では想定質問や誘導質問が増え、採用ミスマッチの可能性が高くなることも考えられます。

非構造化面接の質問1:採用候補者が事前に準備できる「想定質問」

想定質問とは、採用候補者が事前に答えを準備できそうな質問のことです。

具体的には入社志望や入社後に頑張りたいこと、などよく聞くありがちな内容が該当します。

面接前に答えを考えておくことができるので、面接だけでは採用候補者の本質を捉えられない可能性が高くなります。

非構造造化面接の質問2:採用候補者に質問意図が伝わってしまう「誘導質問」

誘導質問とは、採用企業が期待している答えが想像できてしまうような質問のことでをいいます。

例えば、「残業はできますか?」など誰でも「YES」答えてしまうような内容です。

もしも採用候補者の本音を理解していないまま採用してしまった場合、希望する働き方が出来ないことで早期退職に繋がるかもしれません。

採用候補者の本質を捉えられない誘導質問は、面接としての役割を果たすことは難しいでしょう。

構造化面接実施の注意点

構造化面接を実施する際には、いくつか注意点があります。

構造化面接実施時の注意点は以下のとおりです。

【構造化面接実施の注意点】

- 構造化面接実施の注意点1:事業方針や採用目的が変更となった場合は構造化面接をアップデートする

- 構造化面接実施の注意点2:採用候補者の新たな一面を把握できない

構造化面接実施の注意点1:事業方針や採用目的が変更となった場合は構造化面接をアップデートする

構造化面接の内容は日々見直し、アップデートを図りましょう。事業方針や採用目的は次々と変化しているはずです。状況が変わったのに同じ内容で実施を続けると、構造化面接としての効果が薄れてしまいます。

構造化面接実施の注意点2:採用候補者の新たな一面を把握できない

構造化面接はあらかじめ質問を用意しておくことになるので、採用候補者について知れる情報は想像がついてしまいます。

採用担当者が「この部分についてもっと知りたい」と思っても構造化した内容から逸脱していれば、深堀りすることはできません。

採用候補者の新たな一面を見たくても見ることができないのは、構造化面接のデメリットだといえます。

リファレンスチェックと構造化面接を組み合わせ採用候補者を客観的に評価

構造化面接はリファレンスチェックと組み合わせて実施することで、ミスマッチを減らす効果がさらに期待できます。

リファレンスチェックとは、採用候補者についての情報を第三者に確認し、客観的な意見で採用を判断することです。

例えば構造化面接の実施後に「もっとこんな部分を知りたい」と思う点があるなら、リファレンスチェックで尋ねてみるとよいです。

このように2つの異なる採用プロセスを組み合わせると、さまざまな角度で採用候補者のことを多く知れるため採用企業の求める人材を確保できる可能性が高くなります。

リファレンスチェックについては、こちらで詳しくご紹介しています。

-

リファレンスチェックとは?質問内容・メリット・実施方法を解説!

終身雇用が見直され、働き方が多様化している近年、応募書類や面接だけでは採用候補者の適性・能力を判断することが難しくなっています。 こうした背景から、外資系企業では一般的な「 ...

続きを見る

採用企業が構造化面接を実施するメリットと実施の流れまとめ

今回は採用プロセスにおいて構造化面接を実施するメリットや実際の流れについて解説しました。自社が採用したい人材の特徴をいくつかのポイントに分けて項目化し、それに沿った質問内容を考えておきましょう。

また、構造化面接の実施は、一定の基準で採用候補者を評価できたり、ミスマッチを減らせたりとさまざまな効果が期待できます。

採用企業の状況に合わせて面接内容のアップデートやリファレンスチェックなど他の採用方法と組み合わせるなど工夫して、構造化面接の実施を検討してみてはいかがでしょうか。

【編集部おすすめ!】リファレンスチェックサービス「Parame Recruit」

「Parame Recruit」は経済産業省・JETROから優秀事業として認定されたリファレンスチェックツール(オンライン型)です。

質問のテンプレート・推薦者の本人認証など、リファレンスチェックに必要な機能がすべて揃っており、価格も"1万円/回"とお手頃。

初めての方でも安心な導入サポート体制があるので、リファレンスチェックを試したい方は「Parame Recruit」がおすすめです!