「新卒採用のミスマッチの原因は?」「新卒採用のミスマッチを防ぐには?」

このような疑問を抱えていませんか?

新卒採用のミスマッチは、採用担当者によくある悩みですよね。

新卒採用のミスマッチを防ぐためには、新卒採用ミスマッチの原因や対処法を理解しておくことが重要です。

そこで本記事では、新卒採用ミスマッチの原因や対処法などを解説します!

この記事でわかること

- データで見る新卒採用のミスマッチの割合

- 新卒採用のミスマッチの原因

- 新卒採用のミスマッチを防ぐ方法

目次

データで見る新卒採用のミスマッチ

3人に1人は、入社後3年以内に離職するといわれている新入社員の離職率。

3人に1人は、入社後3年以内に離職するといわれている新入社員の離職率。

ここでは、新卒採用のミスマッチを次のとおりデータで見ていきます。

【データで見る新卒採用のミスマッチ】

- 新卒採用者の3年以内の離職率

- 新卒採用者が早期離職するデメリットは?

順を追って説明します。

新卒採用者の3年以内の離職率

厚生労働省では、毎年、新卒採用者の3年以内の離職率を学歴別に発表しています。

厚生労働省では、毎年、新卒採用者の3年以内の離職率を学歴別に発表しています。

概ね、中卒は5割、高卒は4割、大卒は3割と、学歴が高くなるほど、離職率が低くなる傾向にあります。この傾向は、急に増加したわけではなく、長年、同程度の離職率で推移しています。最新の新卒採用者の離職状況は、下記の厚生労働省のサイトで「新規学卒就職者の離職状況」を閲覧することで確認可能です。

参考:厚生労働省「報道発表資料」

新卒採用者が早期離職するデメリットは?

新卒採用者が早期離職する最大のデメリットは、人材育成計画に大きな支障が生じることです。

新卒採用者が早期離職する最大のデメリットは、人材育成計画に大きな支障が生じることです。

新卒採用者が矢継ぎに早期離職すると、人が育つ前に離職される状況が社員のマインドに悪影響を与え、人材育成が困難な状況となります。

また、新卒採用者が戦力化する前に離職してしまうと、費用をかけて教育したコストを回収できない事態に陥るデメリットもあります。

新卒採用で就職後にミスマッチが生じる原因とは

離職のきっかけとなる採用ミスマッチの原因はさまざまです。

離職のきっかけとなる採用ミスマッチの原因はさまざまです。

ここでは、新卒採用で就職後にミスマッチが生じる原因を見ていきます。

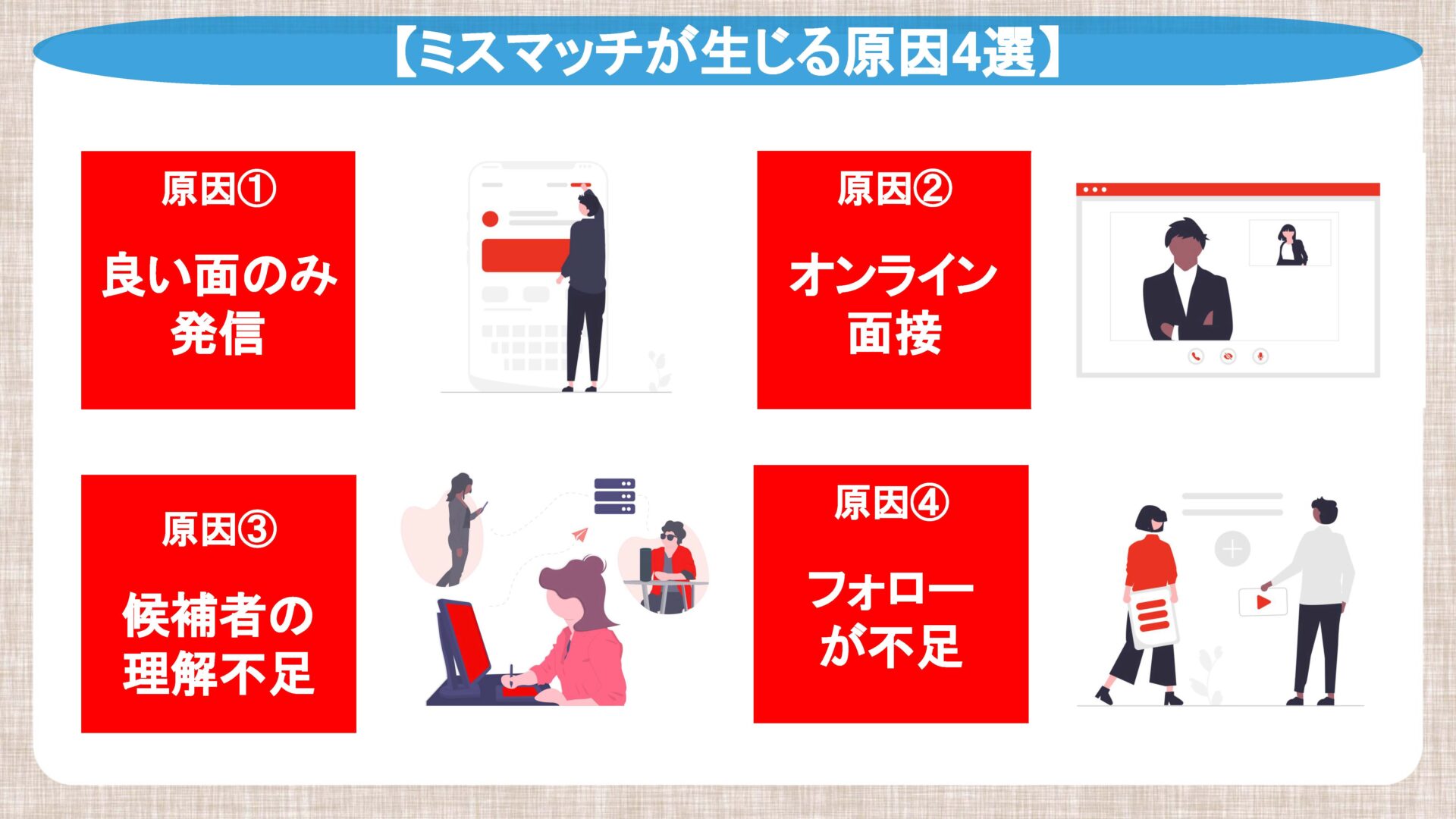

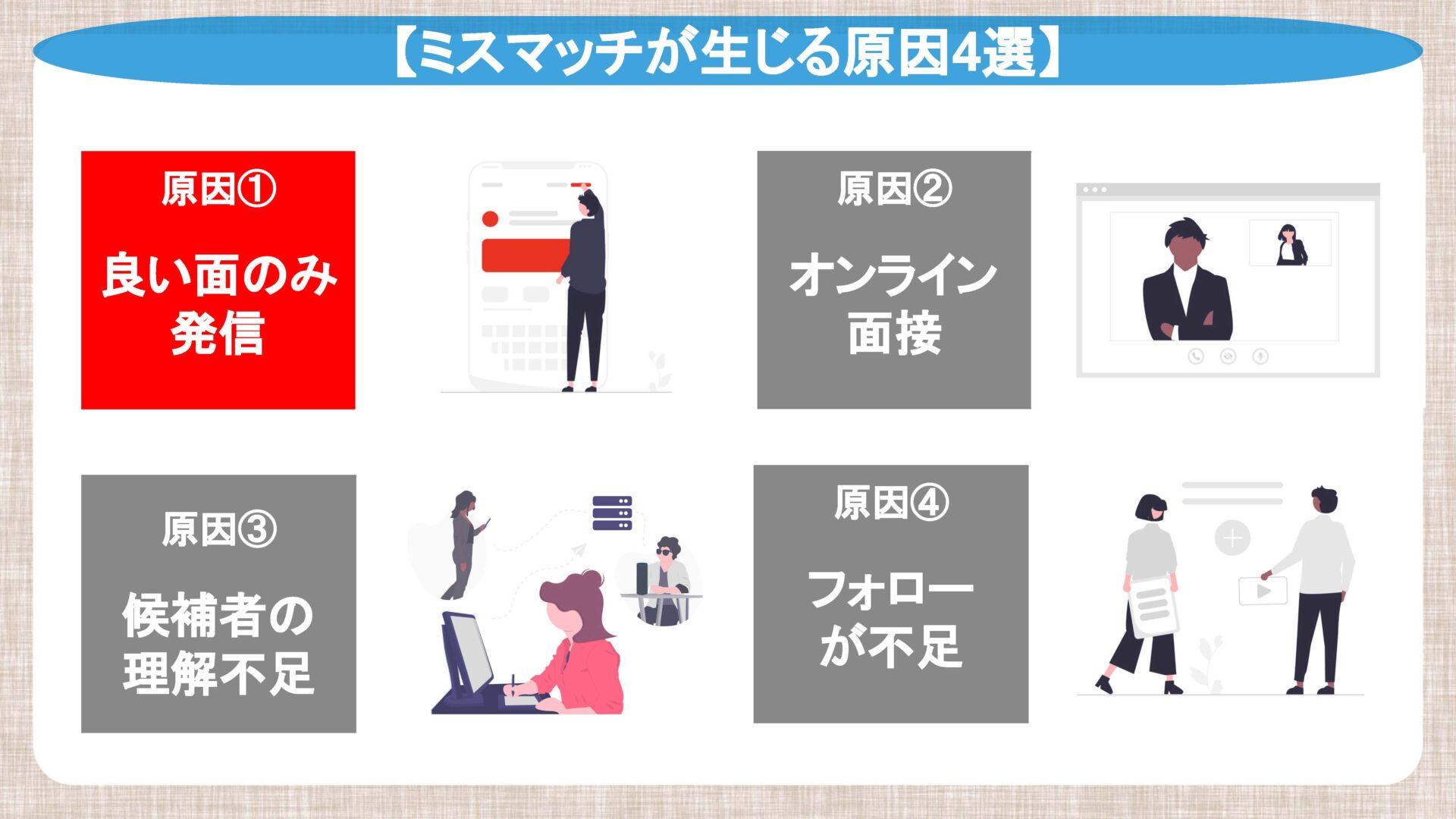

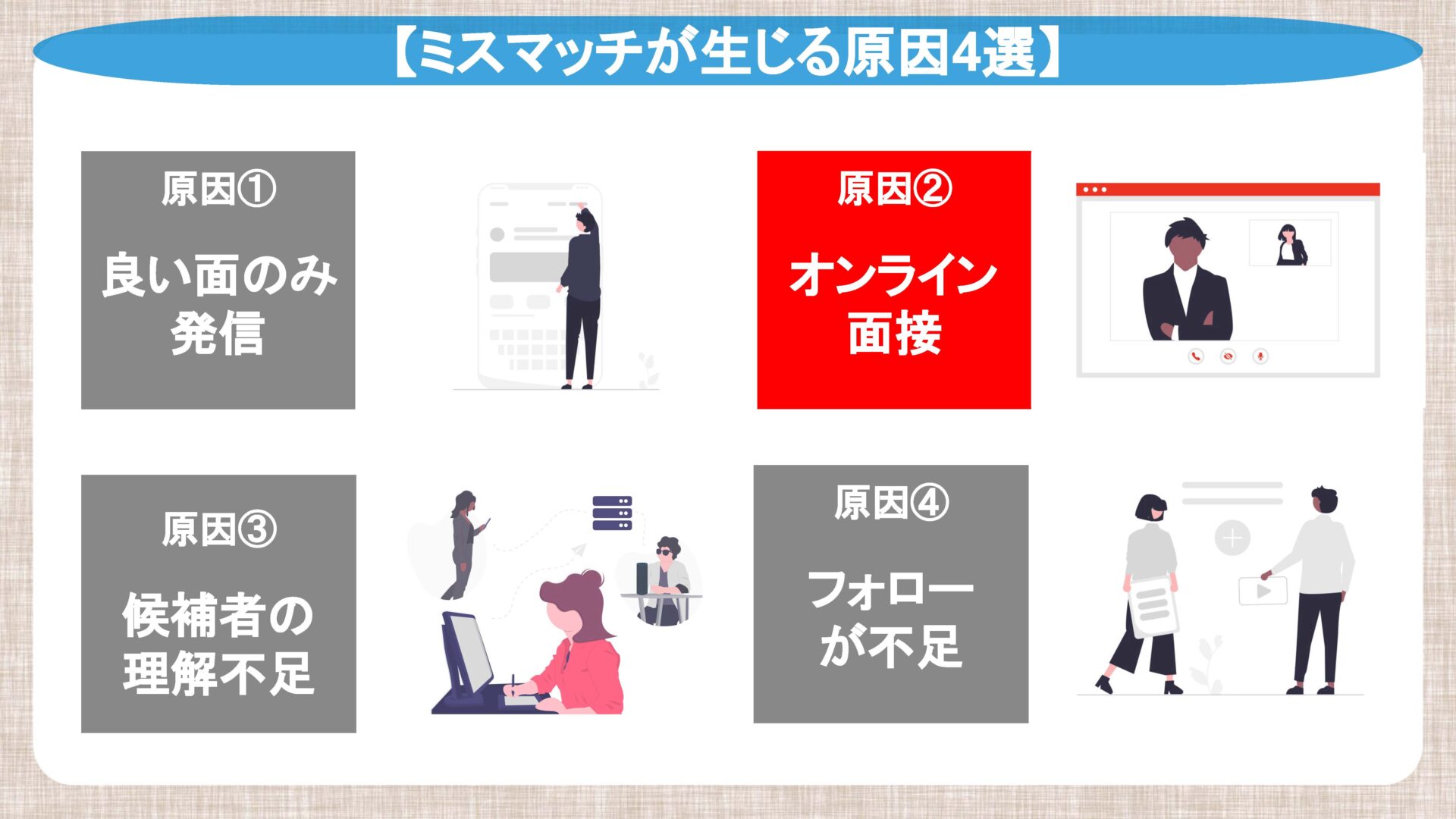

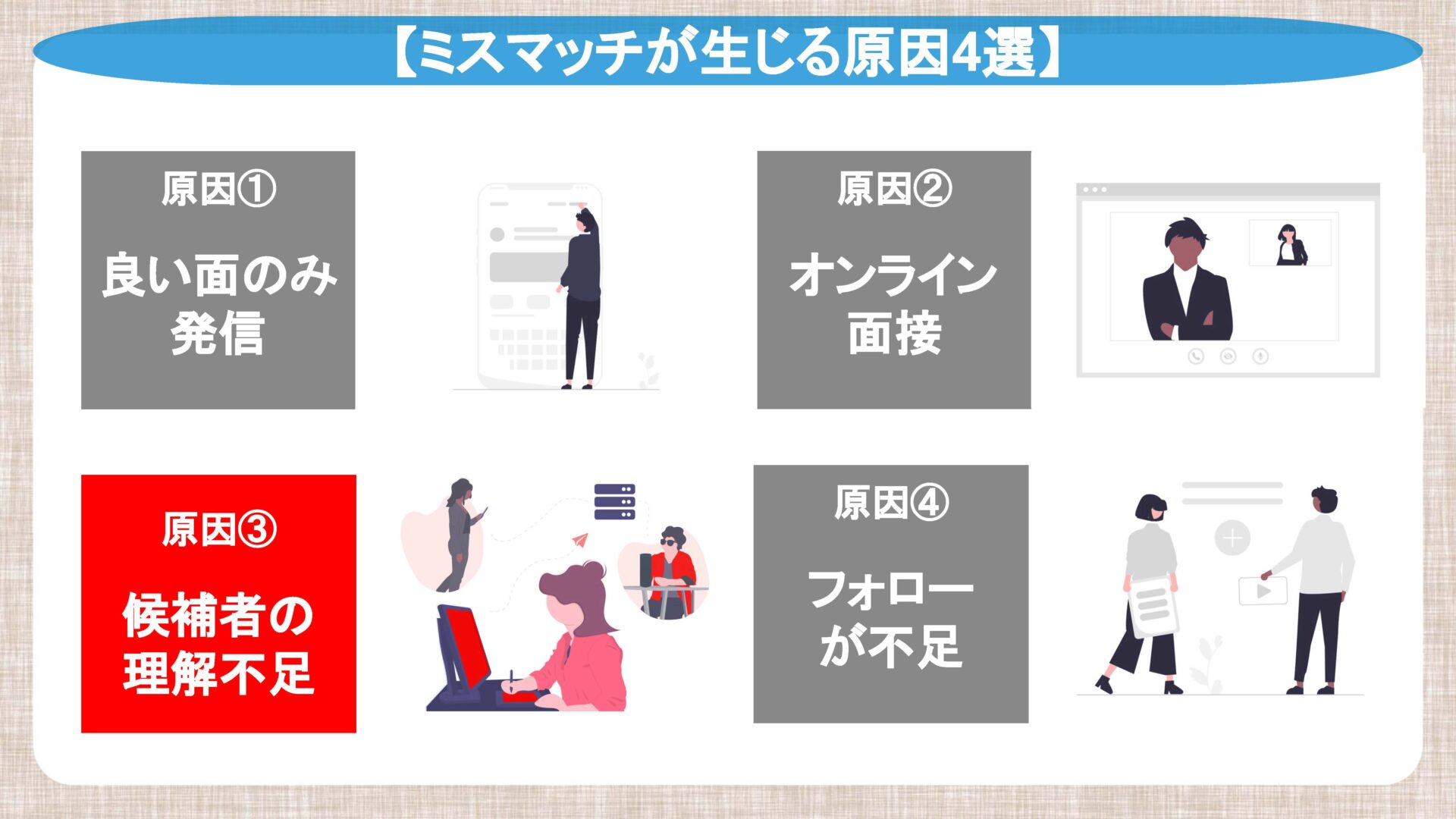

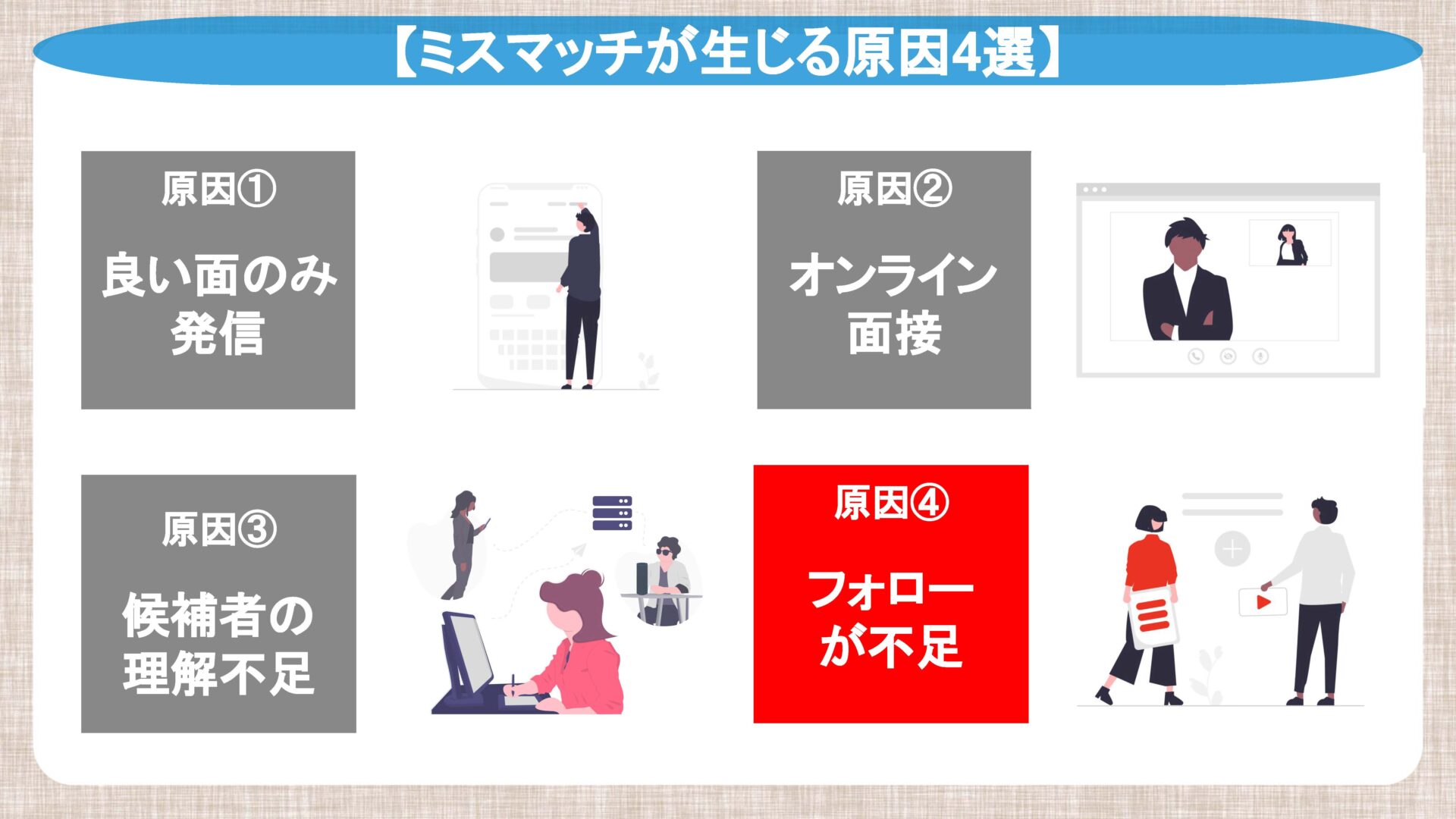

【新卒採用でミスマッチが生じる原因】

- ミスマッチの原因1:学生が魅力に感じる良い面ばかり伝えている

- ミスマッチの原因2:オンライン面接で互いの雰囲気がわかりにくい

- ミスマッチの原因3:学生の業界・企業研究が不足している

- ミスマッチの原因4:入社前のフォローが不足している

順を追って説明します。

ミスマッチの原因1:学生が魅力に感じる良い面ばかり伝えている

採用企業は、採用目標を達成するため、デメリットを伝えず、候補者が魅力に感じる良い面ばかり伝えてしまいがちです。

採用企業は、採用目標を達成するため、デメリットを伝えず、候補者が魅力に感じる良い面ばかり伝えてしまいがちです。

短期的には、デメリットを伝えないことで採用目標を達成することができても、長期的には、採用ミスマッチを招くことになります。入社後に、伝えてなかったデメリットを原因にミスマッチが生じることも少なくありません。

ミスマッチの原因2:オンライン面接で互いの雰囲気がわかりにくい

オンライン面接は、利便性が高い反面、お互いの雰囲気が分かりにくいデメリットがあります。

オンライン面接は、利便性が高い反面、お互いの雰囲気が分かりにくいデメリットがあります。

オンライン面接は対面面接とは違い、その場の空気感や雰囲気を感じ取れないなど、候補者の印象が伝わりにくいことが多くあります。

会社に赴かないオンライン面接の場合、候補者は会社の雰囲気を感じ取れないデメリットもあります。

少なくとも、最終面接は対面面接とすることが、望ましいでしょう。

ミスマッチの原因3:学生の業界・企業研究が不足している

就活の早期化の影響もあり、候補者の業界や企業研究が不足していることもあります。また、就活の初期はBtoC企業に行きがちですが、後半ではBtoB企業に目を向き始めるなど、幅広い業界を視野に入れることも、企業研究不足が起きる原因になるでしょう。

就活の早期化の影響もあり、候補者の業界や企業研究が不足していることもあります。また、就活の初期はBtoC企業に行きがちですが、後半ではBtoB企業に目を向き始めるなど、幅広い業界を視野に入れることも、企業研究不足が起きる原因になるでしょう。

業界・企業研究が不足していると、自身が志向していることが実現できない事態もあり得るように、採用ミスマッチの原因に繋がります。

ミスマッチの原因4:入社前のフォローが不足している

入社前に、候補者に対するフォローが不足していることもミスマッチの原因になります。

入社前に、候補者に対するフォローが不足していることもミスマッチの原因になります。

入社前のフォローが不足することで、入社後に必要以上にギャップを感じることもあるでしょう。

自身の仕事がどのようなものか、どういった職場・雰囲気なのかを事前に候補者に共有しておくことで、ミスマッチを防ぐことが可能です。

新卒採用において就職後のミスマッチが発生しやすい事例

新卒採用において、実際の採用ミスマッチはどのように起きているのでしょうか?

新卒採用において、実際の採用ミスマッチはどのように起きているのでしょうか?

ここでは、新卒採用における就職後のミスマッチを次のとおり解説します。

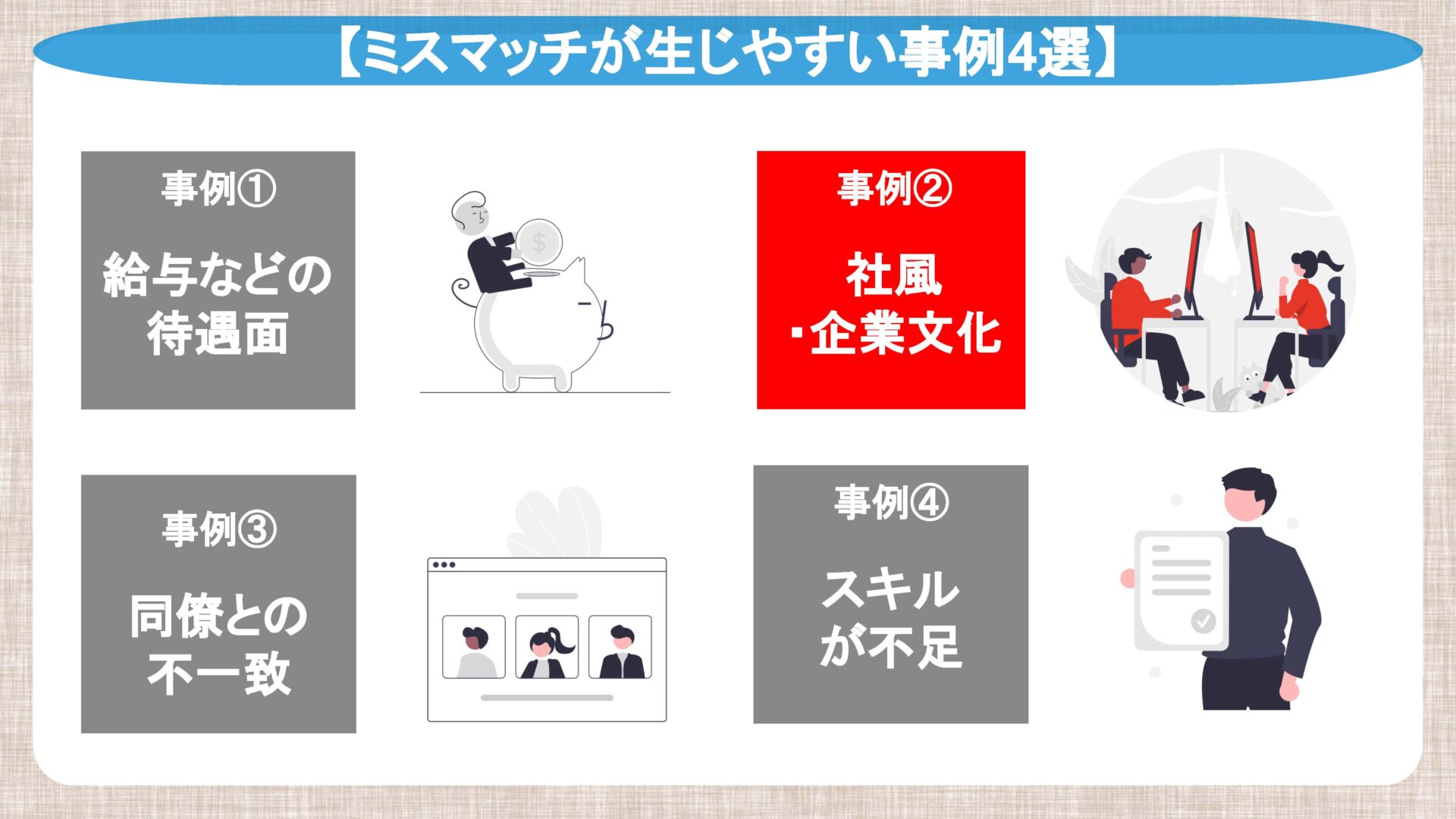

新卒採用のミスマッチが生じる事例

- ミスマッチの事例1:残業時間や給与など待遇面

- ミスマッチの事例2:社風・企業文化が合わない

- ミスマッチの事例3:上司・同僚などと性格が不一致

- ミスマッチの事例4:業務遂行のスキルが足りない

順を追って見ていきます。

ミスマッチの事例1:残業時間や給与など待遇面

残業時間や給与、勤務地が希望と違う、あるいは、そもそも聞いていなかったなど待遇面は発生しやすいミスマッチです。

残業時間や給与、勤務地が希望と違う、あるいは、そもそも聞いていなかったなど待遇面は発生しやすいミスマッチです。

とくに、近年、残業時間が多い、希望する勤務地につきたいなどワークライフバランスを重視する傾向にあり、待遇面のミスマッチは今まで以上に起きやすいといえます。

「残業時間や休日出勤が多いことは聞いていなかった」「いわれていた勤務地と違う」「提示されていた給与と条件と違う」など、採用企業の説明不足やミスリードが原因の場合もあるでしょう。

ミスマッチの事例2:社風・企業文化が合わない

社風・企業文化が合わないことも、採用ミスマッチの大きな原因のひとつです。

社風・企業文化が合わないことも、採用ミスマッチの大きな原因のひとつです。

「年功を重視する企業に、実力重視の候補者」「自走する人材を求める企業に、受け身姿勢の候補者」など、採用企業と候補者間における志向性の相違により、ミスマッチが起こることがあります。

新卒採用者は、社風や企業文化が合わないとモチベーションも下がり、実力を発揮しづらい環境になります。

ミスマッチの事例3:上司・同僚などと性格が不一致

採用ミスマッチの原因には、上司・同僚などとの性格が不一致であることもあります。

採用ミスマッチの原因には、上司・同僚などとの性格が不一致であることもあります。

仕事で近しい人材との性格が不一致で、コミュニケーションがままならない状況では、「仕事をまともに教えてもらえない」「職務上に支障が出る」など早期離職につながるミスマッチになり得るでしょう。

ミスマッチの事例4:業務遂行のスキルが足りない

候補者は、採用されたい一心で、自身のスキルを盛ることがあります。または、採用企業による見極めが足りないこともあるでしょう。

候補者は、採用されたい一心で、自身のスキルを盛ることがあります。または、採用企業による見極めが足りないこともあるでしょう。

しかし、新卒採用者のスキルが業務遂行に必要なスキルに満たないミスマッチは、早期離職につながる可能性が高くなります。

新卒採用者が配属後、スキル不足で業務についていけないといった場合、面接にスキルを見極めることができる現場社員が参画していないケースも多くあります。

新卒採用における就職後のミスマッチ対策

ミスマッチによる早期離職を防ぐには、ミスマッチ対策が必要です。

ミスマッチによる早期離職を防ぐには、ミスマッチ対策が必要です。

ここでは、新卒採用における就職後のミスマッチ対策を説明します。

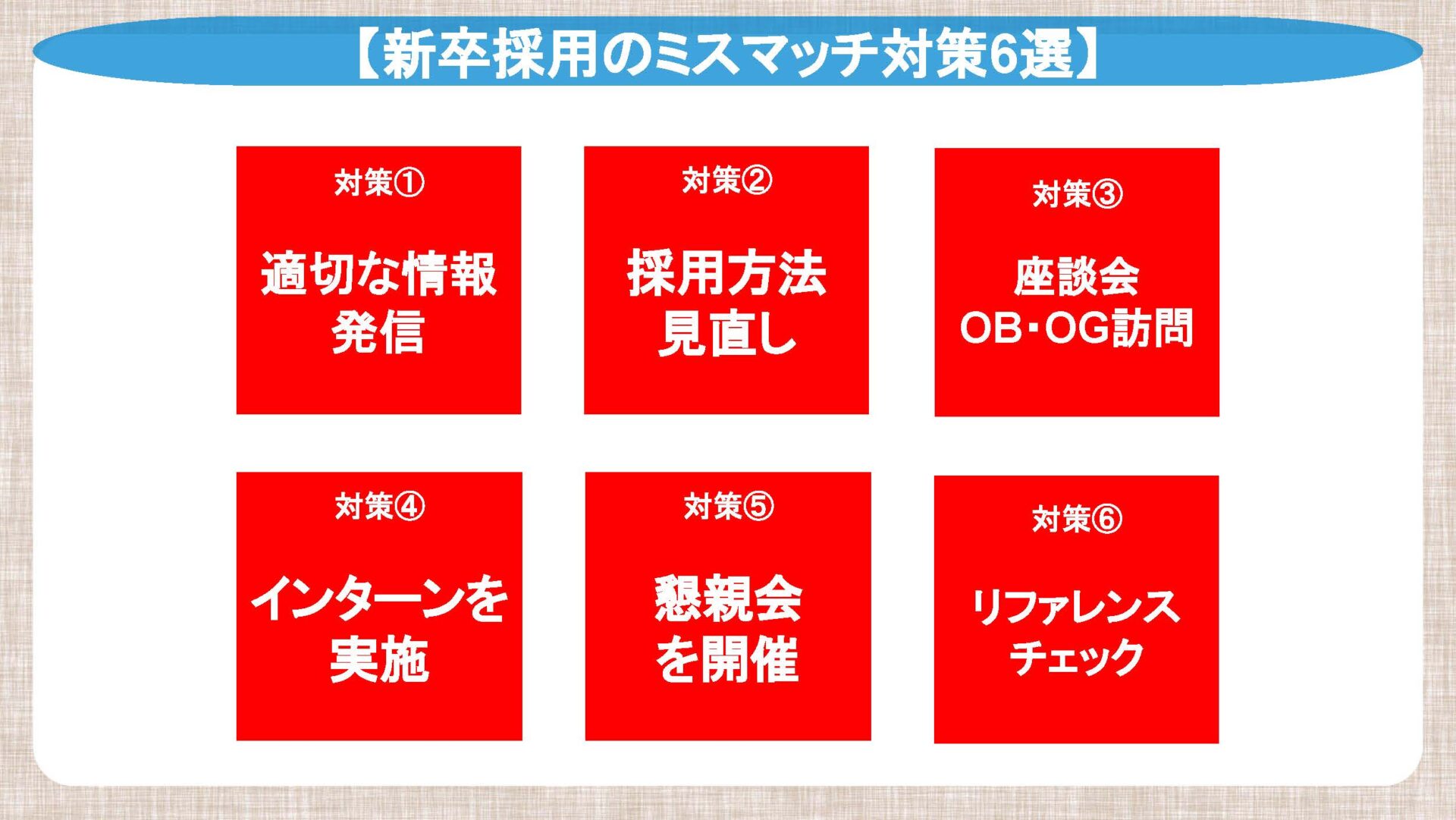

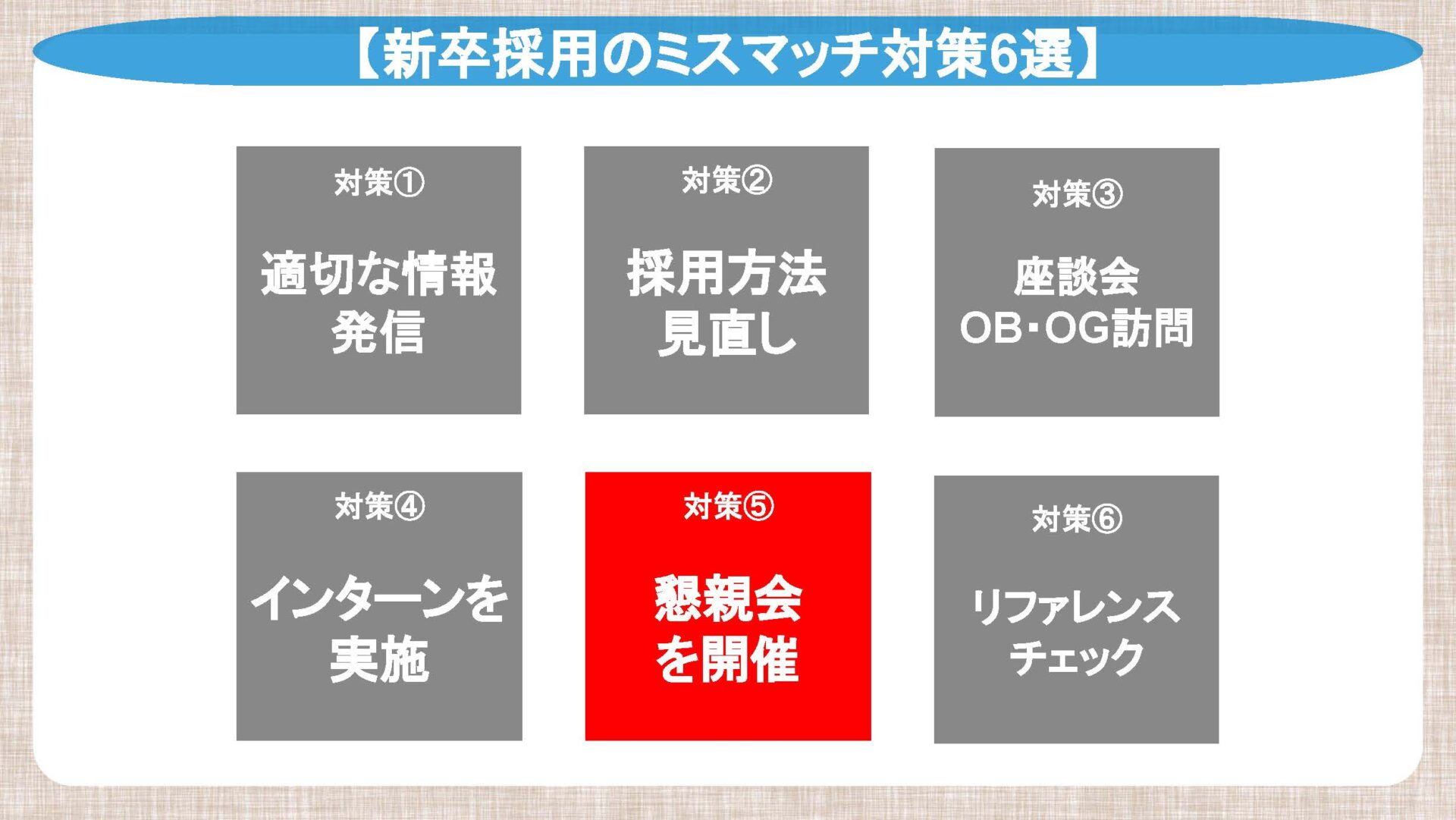

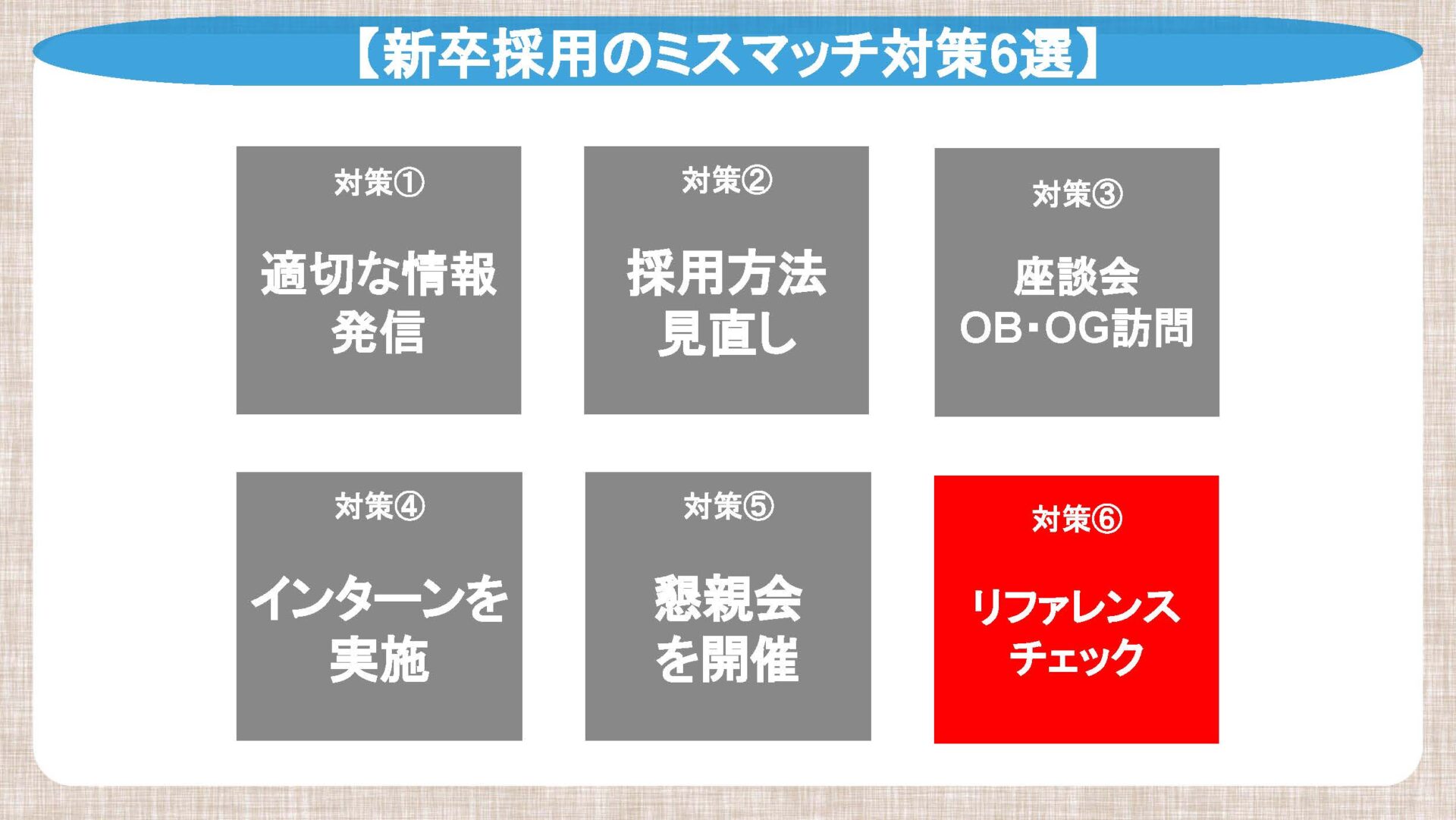

【新卒採用のミスマッチの対策】

- ミスマッチ対策1:自社のメリット・デメリットを伝える

- ミスマッチ対策2:採用プロセスを見直す

- ミスマッチ対策3:OB・OG訪問や座談会を活用する

- ミスマッチ対策4:インターンシップを実施する

- ミスマッチ対策5:内定者懇親会を実施する

- ミスマッチ対策6:リファレンスチェックを実施する

順を追って見ていきます。

ミスマッチ対策1:自社のメリット・デメリットを伝える

就職後のミスマッチを防ぐには、入社前にメリットだけではなくデメリットもしっかり伝える必要があります。

就職後のミスマッチを防ぐには、入社前にメリットだけではなくデメリットもしっかり伝える必要があります。

デメリットをも伝えておくことで、そのデメリットを許容できる候補者が集まり、結果として就職後のミスマッチを防ぐことが可能です。

デメリットを伝えてくれる企業という評価から、採用企業の信頼を向上させることにもつながるでしょう。

ミスマッチ対策2:採用プロセスを見直す

ミスマッチ対策には、採用プロセスを見直すことも有効です。ミスマッチにつながり得る採用プロセスは、「求める人材像・スキル」「採用基準」「選考方法」などがあります。

ミスマッチ対策には、採用プロセスを見直すことも有効です。ミスマッチにつながり得る採用プロセスは、「求める人材像・スキル」「採用基準」「選考方法」などがあります。

「求める人材像・スキル」については、候補者の志向性やスタンス、行動特性、スキルなどの要件が見直す対象となります。

「採用基準」については、採用面接が属人的になっている場合、採用基準を明確に定めていないことがあります。

採用基準を明確化することで、候補者の見極めのバラつきが抑えられ、ミスマッチの低減が期待できます。

「選考方法」については、適性試験や面接方法など、見極め方法や重視するポイントを見直すなども有効です。

採用プロセスは、採用活動終了後、毎年、振り返りの上で見直すことが望まれます。

ミスマッチ対策3:OB・OG訪問や座談会を活用する

候補者が実際に働くイメージがついていないことが原因で、就職後、ミスマッチに陥ることもあります。

候補者が実際に働くイメージがついていないことが原因で、就職後、ミスマッチに陥ることもあります。

自身がどのような職場で働くかをOB・OG訪問や座談会を通じて知ることで、候補者の不安を払拭することができます。候補者がミスマッチを感じたら、事態につながることもありますが、就職後のミスマッチを防ぐことが可能です。

企業にとっても、候補者の見極めに有効でしょう。

ミスマッチ対策4:インターンシップを実施する

インターンシップを実施することも、ミスマッチ防止に効果的です。

インターンシップを実施することも、ミスマッチ防止に効果的です。

インターンシップで就業体験することにより、聞くだけよりも仕事のイメージを明確に持つことができます。

インターンシップによって、入社前後のギャップを縮めることで、ミスマッチを防ぐことが可能です。

ミスマッチ対策5:内定者懇親会を実施する

内定者懇親会を実施することで、社員の雰囲気や採用企業の様子など、候補者は採用企業の理解を深めることができます。

内定者懇親会を実施することで、社員の雰囲気や採用企業の様子など、候補者は採用企業の理解を深めることができます。

就職前に採用企業への理解を深めることで、ミスマッチ低減の効果が期待できます。

内定者懇親会以外でも、定期的な面談や電話などコミュニケーションの機会をもつことで、候補者の不安を払拭することにつなげられます。

ミスマッチ対策6:リファレンスチェックを実施する

リファレンスチェックは、主に候補者の前職情報を問い合わせる採用調査です。

リファレンスチェックは、主に候補者の前職情報を問い合わせる採用調査です。

そのため、リファレンスチェックは中途採用を主に使われている調査ですが、新卒採用でもリファレンスチェックは実施可能です。ただし、リファレンス先は友人や教授など、候補者に近い人物が中心となるでしょう。

スクリーニングの観点では、新卒採用におけるリファレンスチェックは不向きですが、採用ミスマッチを防ぐために、候補者を深く知る目的であれば、有効な手段でしょう。

以下の記事では、リファレンスチェックのメリットや実施方法などを詳しく解説しています。

-

リファレンスチェックとは?質問内容・メリット・実施方法を解説!

終身雇用が見直され、働き方が多様化している近年、応募書類や面接だけでは採用候補者の適性・能力を判断することが難しくなっています。 こうした背景から、外資系企業では一般的な「 ...

続きを見る

採用・仕事のミスマッチの原因や対処法についてもっと学びたいという方は以下の記事をご覧ください。皆様の採用・仕事のミスマッチに関する悩みが解決するはずです。

新卒採用で就職後にミスマッチが生じる原因・対策まとめ

本記事では、新卒採用のミスマッチの原因や対処法などを解説しました。

新卒採用のミスマッチは採用担当者が抱える悩みですが、事前に原因や防止方法を知っておくことでミスマッチを減らすことも可能ですので、ぜひ本記事を参考にしてください。

最後に、新卒採用ミスマッチの原因や対処法をまとめます。

【新卒採用のミスマッチの原因・防ぐポイント】

- 新卒採用のミスマッチの原因は情報提供不足などがある

- 新卒採用のミスマッチを防ぐには選考の見直しや入社前のフォローが大切

- 採用ミスマッチ防止にはリファレンスチェックが有効

また、弊社では採用ミスマッチの原因や対処法をまとめた資料もご用意しております。

具体的な内容については、ダウンロードの上、ご確認ください。